【1.大学のユニバーサル化】

2009年度、四年制大学への進学率が初めて50%を超えました。これは、望めば必ずどこかの大学に入学できてしまう「大学全入時代」「大学のユニバーサル化」と呼ばれている現象です。これまで、そのメリットやデメリットについて、多くの議論がなされてきました。例えば、メリットとして、多くの若者に高等教育を受ける機会を与えられるようになったことが挙げられます。その一方、デメリットとして、学力や背景の多様化によって教育活動が困難になること、学習に対するモチベーションが低い学生が増加することなどが指摘されています。今後、ユニバーサル化に合わせた大学教育のあり方についての議論が、さらに活発化することが予想されます。

【2.大学進学率が上昇を続けた理由とは?】

上記の通り、大学進学率が50%を超えたことは、すでに多くの方がご存じのことと思われます。しかし、これまで大学進学率がどのような経緯をたどり、なぜ50%を超える事態になっているのかについて、詳しく紹介している資料は必ずしも多くはありません。そこで本稿では、大学進学率の推移に注目し、大学のユニバーサル化が生じた経緯を紹介します(詳細は、海老原, 2009を参照)。

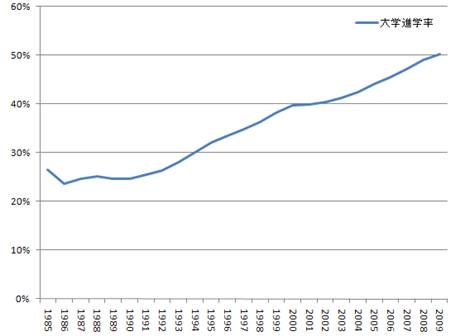

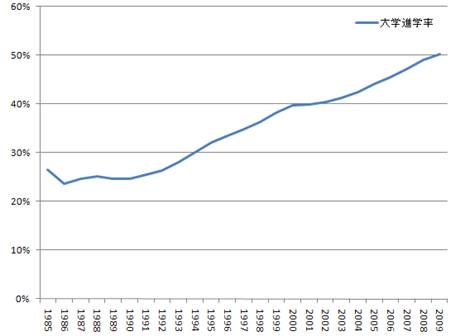

大学進学率の推移を、図1に示します。1980年代後半、大学進学率はおよそ25%弱で推移してきました。それ以降、1990年代前半から、大学進学率は緩やかに上昇を続け、2009年度に初めて50%を超えたことが読み取れます。つまり、1980年代後半には、およそ4人に1人が大学に進学していた割合でした。ところが、2009年には、2人に1人が大学に進学するようになったのです。

図1 大学進学率の推移(1985〜2009)

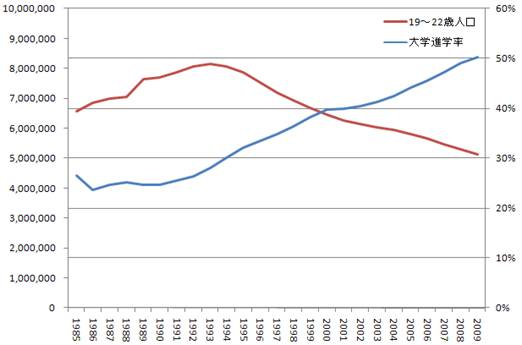

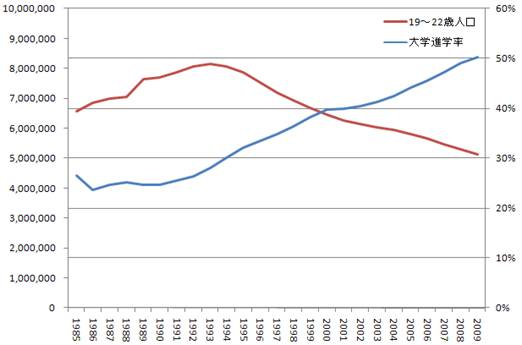

大学のユニバーサル化の経緯を読み解くには、大学進学率のグラフだけでは不十分です。そこで、図2では、大学進学率と19〜22歳人口(主に大学に入学する年齢人口)を示します。ここで、特に19〜22歳人口(図中、赤線)に注目すると、1993年に最も多く、約816万人であることがわかります。それに対して、2009年には、19〜22歳人口は約513万人となっています。このように、1990年代前半から、大学進学率が上昇を続ける一方、19〜22歳人口は減少し続けていることがわかります。

図2 大学進学率と19〜22歳人口の推移

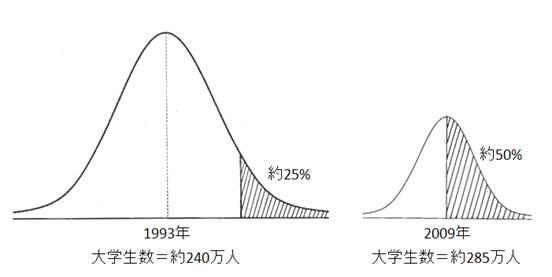

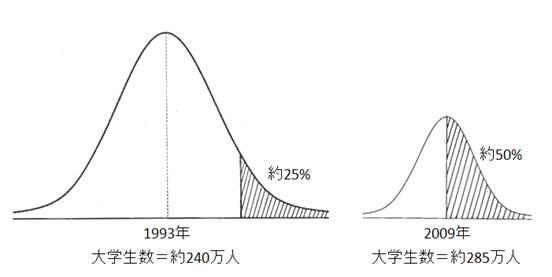

各年度の大学進学率と、19〜22歳人口のデータを用いることで、その年度ごとの実際の大学生数を計算することができます。ここで、1993年、2000年、2009年を対象に、大学生数の推移を計算すると、以下のような結果となりました。

・最も19〜22歳人口が多かった1993年の大学生数は、約240万人

・中間の時期である2000年の大学生数は、約275万人

・大学進学率が50%を超えた2009年の大学生数は、約285万人

この結果より、大学進学率が顕著に上昇している一方、大学生数はそれほど増加していないことがわかります。この模式図を図3に示します。1993年の大学進学率は、約25%でした。また、2009年の大学進学率は、約50%でした。大学進学率のみに注目すると、ここには2倍程度の違いがあります。しかし、実際の大学生数は、さほど大きく変化していないのです(正規分布の斜線部分の面積は、さほど変化していません)。

このことから、大学進学率が50%を超えた理由を推測することができます。1990年代前半から、19〜22歳人口は一貫して減少しています。その一方で、大学の受け入れ学生数(大学入学者数)は一定であり続けました。そのため、大学進学率が50%を上回る現象が生じたものと考えられます。

図3 大学進学者数の比較イメージ(1993年と2009年)

【3.今後、大学進学率はどう変化するのか?】

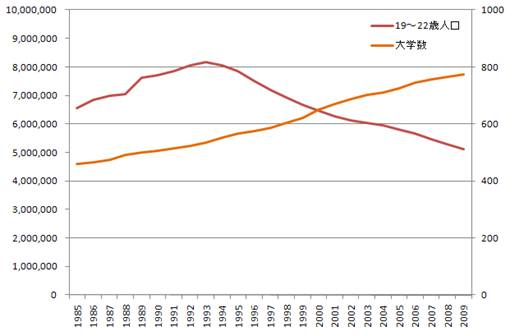

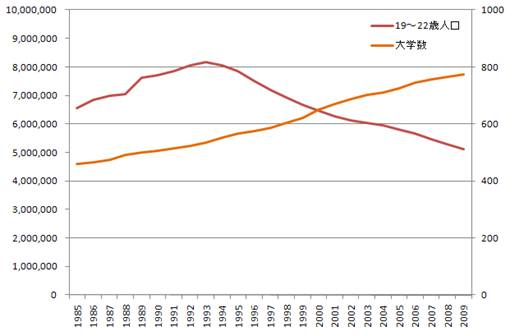

本稿では、大学進学率が50%を超えた経緯について、大学入学者数との関係から紹介してきました。では、今後、大学進学率はどのように変化するのでしょうか。この点については、19〜22歳人口と大学数との関連に注目する必要があります。図4は、1980年代後半からの大学数の推移を示したものです。1985年には450校程度であった大学数が、2009年には800校弱にまで増加していることがわかります。本来、19〜22歳人口に合わせて推移すべきであった大学数が、緩やかな増加を続けています。このように、大学の受け入れ学生数が増加し続けていることも、大学進学率の上昇につながる理由の一つといえるでしょう。

今後の大学進学率に関しては、大学数の変化に注目する必要があります。2010年夏の時点において、各地で大学の統廃合に関するニュースが聞かれるようになってきました。今後、競争力のない大学は、存続が困難となることが考えられます。このことによって、19〜22歳人口の大学入学の受け皿が減少することから、今後とも大学進学率が上昇し続ける可能性は低いことが予想されます。今後しばらく、大学進学率は50%近くを維持すると思われますが、その後は低下し、適切な割合で推移するのではないでしょうか。

図4 19〜22歳人口と大学数の推移

【4.本稿のまとめ】

本稿では、大学進学率が50%を超えた経緯について、19〜22歳人口と大学数の観点から考察し紹介しました。その結論を、以下の通りにまとめました。今後、ユニバーサル化した大学において、どのような教育活動が求められるのか、引き続き情報収集と検討が求められています。

問1)どのような経緯で、大学進学率が50%を超えたのか?

回答1)1990年代前半を境に、19〜22歳人口は減少の一途を辿っている。その一方、大学入学者は減少せず、むしろ微増する傾向にあった。このため、19〜22歳人口における大学入学者の割合が徐々に上昇し、2009年に50%を超えたといえる。

問2)今後、大学進学率はどのように変化するのか?

回答2)大学進学率の上昇には、大学数の増加が関連していることが考えられる。これまで、大学数は1980年代後半から一貫して増加傾向にあった。しかし、現在、競争力の乏しい大学の存続が困難になりつつあることが指摘されている。このことから、今後の大学進学率は、大学の統廃合の状況に合わせて低下すること、そして、その後は安定したレベルで維持されることが予想される。

(参考資料)

海老原嗣生(2009)学歴の耐えられない軽さ やばくないか、その大学、その会社、その常識,朝日新聞出版